Hola amigas, ¿cómo están?

La forma en que armé este newsletter es un poco distinta al anterior. Me encanta cuando se me arma ese mapa de refes en torno a algún tema al que le vengo dando vueltas y quería poder compartirlo de esa misma forma, para que el sentido en común que yo les encuentro sea coherente, o al menos interesante, para ustedes. Además, la búsqueda estuvo atravesada por mi viaje a Chile así que van a ver varias cosas que me quedaron resonando.

Demasiado preámbulo para decir que lo que atraviesa este news es la memoria. Sí, en esta fecha parece el tema obvio, más aún este año en un contexto en que se legitima el negacionismo, o más bien celebra el genocidio de la dictadura, cuando esa herida que late en nuestra historia colectiva es pinchada, provocada, violentada una vez más.

En una nota que cito más adelante, la documentalista Maite Alberdi plantea que “si la narrativa de la memoria política va a ser la cifra, a las nuevas generaciones no les va a importar. La derecha puede tratar de reinterpretar y justificar las violaciones a los derechos humanos, pero no puede borrar el dolor de un país”.

Claro que me preocupa la provocación que significa cuestionar la cifra, sobre todo cuando su carácter impreciso es responsabilidad de la dictadura y su esclarecimiento una deuda para con el pueblo argentino, como recuerda Martín Kohan. Pero me quedo dándole vueltas a esta cita, para compartir la inquietud por la memoria colectiva como ejercicio: cómo se construye el relato, qué persiste de un hecho histórico, una época, una generación, las formas en las que la memoria individual y la colectiva se enlazan, cómo se disputa el discurso oficial, qué pasa cuando se confrontan los recuerdos y se desestabiliza lo que siempre creímos, cuál es el costo de institucionalizar posiciones. Pienso en qué formas podemos movilizar para que las obras sean más que una pieza para el recuerdo y constituyan memoria activa o puntapié transformador; pienso en si la memoria prescribe, en el efecto del tiempo en el recuerdo, en dónde, cómo y para qué hacemos archivo.

¿Es usted feliz?

A principio de mes visité Santiago de Chile. Con Afri y Fede cruzamos la cordillera en auto para llevar Concreto a una feria de libros en Ñuñoa. Tenía muchas ganas de conocer Santiago y aproveché el tiempo en la ciudad para recorrer un montón, comer los mejores sándwiches del mundo (posta), visitar librerías y muestras.

La historia de Argentina y Chile puede pensarse hermanada, espejada y al mismo tiempo muy distinta. Chile tuvo una dictadura que duró 17 años y, a su término, Pinochet quedó como senador honorífico hasta su muerte. Fue laboratorio de ensayo del neoliberalismo y hoy en día recorrer sus calles da cuenta de los efectos de eso: por momentos parece Buenos Aires, su centro de edificios franceses mucho más parecido a nuestra Monserrat que a los centros históricos con impronta más española de Lima, Bogotá, o la CDMX, pero a la vez está impregnado de vocación de colonia, estallado de cadenas globalizadas de ropa y comida y con el shopping como protagonista estrella.

Claro que estoy simplificando, y siempre hubo resistencias y disputa sobre esto también, por eso una de las cosas que más me gustaron fue conocer la obra de Alfredo Jaar, en una exposición en el Museo de Bellas Artes de Santiago. La muestra recorría sobre todo algunos proyectos artísticos que tuvieron lugar a partir de la década del ‘80, cuando Jaar emigró a Estados Unidos. En pleno contexto de dictadura, trabaja cómo se lee la historia a través de las imágenes, en el cruce entre la fotografía y la instalación. Les muestro un poco de las que me llamaron la atención.

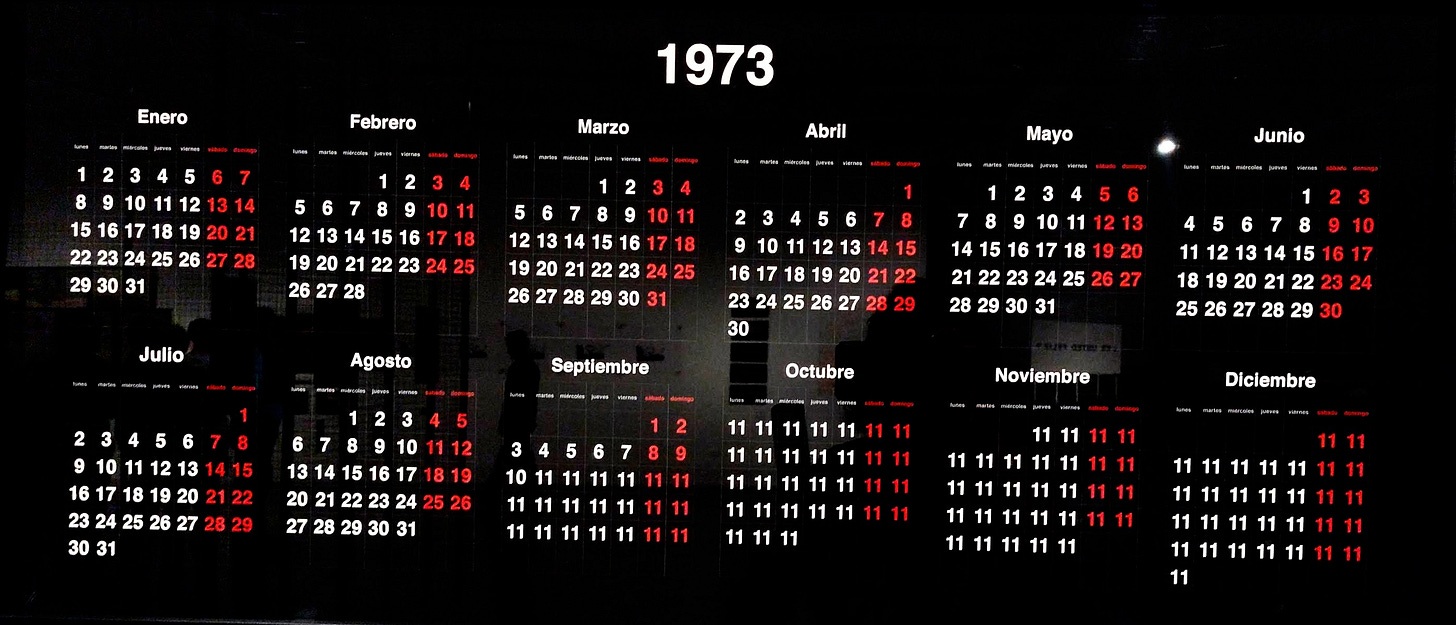

La muestra abre de forma impactante: el calendario se detiene el 11 de septiembre de 1973, el dolor persiste en un eco que se prolonga en el tiempo. “Las imágenes también pueden decir, mostrar, hacer preguntas”, decía alguno de los escritos curatoriales. Jaar busca provocar esos otros sentidos presentes, aunque menos visibles, en el archivo. “En su obra las ideas no sólo son lo que solemos identificar con el mensaje, exigen volver la mirada, enfrentar los hechos”. Toma objetos, imágenes, documentos y los transforma, cambia de contexto, o expone cómo son aprehendidos.

“Estudios sobre la felicidad” es el ensayo artístico con el que Jaar comienza a ser más conocido internacionalmente. La realiza durante el “apagón cultural” de los ‘80, con intervenciones callejeras como los carteles que se ven en las fotos, con la interpelación “¿Es usted feliz?”. Esta pregunta también formó parte de una encuesta a transeúntes, a quienes invitaba a responder en una urna, opinando, además, acerca de los porcentajes de felicidad en Chile y en el mundo: con una pregunta aparentemente tan mundana, subjetiva, apolítica (pongo esto último en duda), realizaba un acto de resistencia al régimen, al invitar a las personas a votar.

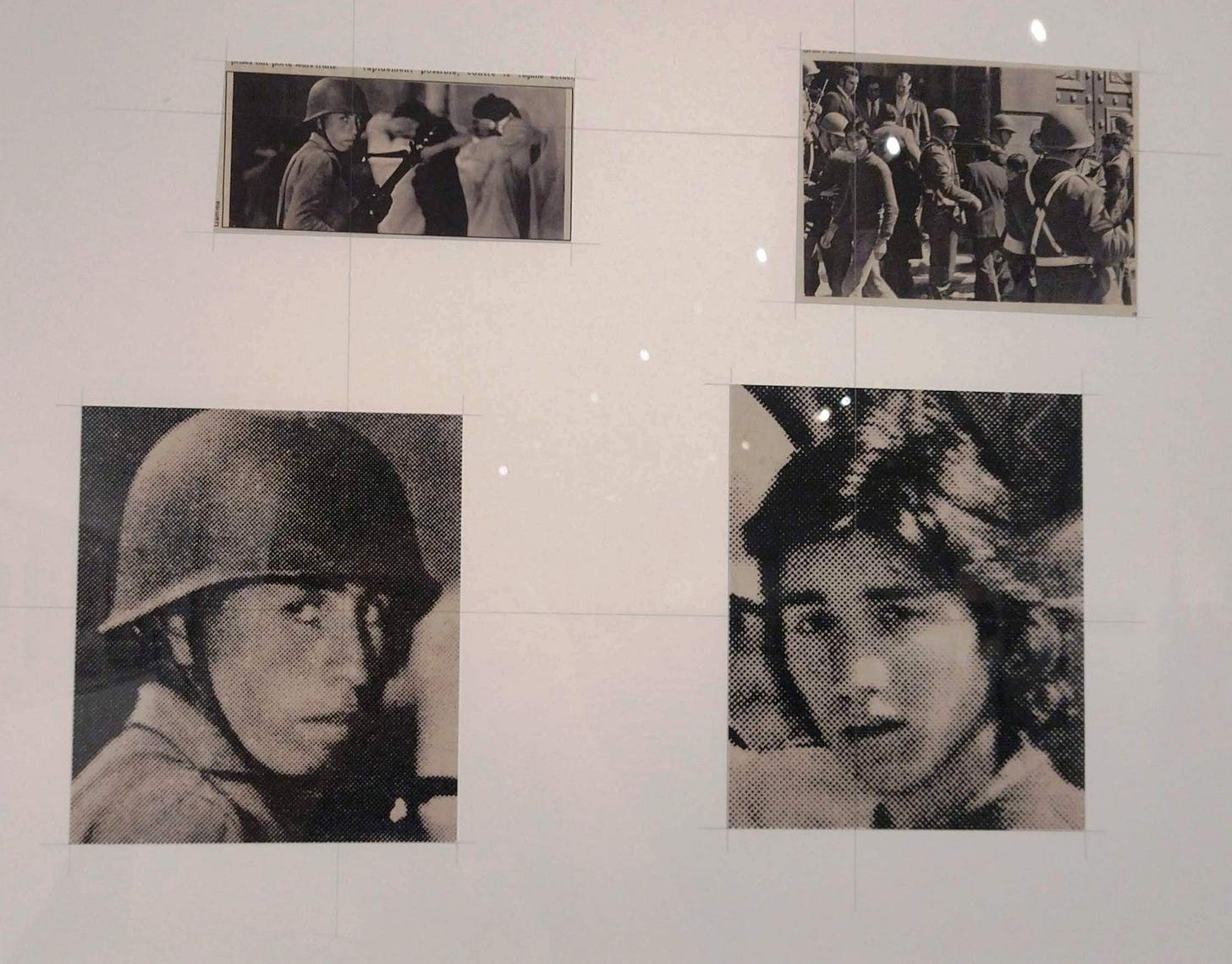

Una de las intervenciones que más me interesaron fue la que sigue, en la que toma fotos de archivo de otrxs fotógrafxs sobre momentos en los que personas son “apresadas, oprimidas o capturadas” y las expone junto a capturas con detalle de sus rostros individuales, exponiendo en sus semblantes el dolor o el miedo personal y tensionando así con la experiencia colectiva.

Acá les compartí una partecita pero si tienen ganas de ver más, estoy armando una bitácora del viaje versión director 's cut (?) que va a quedar en la sección Gabinete de curiosidades, donde también escribo sobre otra visita y reflexiones del viaje.

Memoria infinita

Me quedo un rato de ese lado de la cordillera para recomendarles el documental La memoria infinita (2023), de la directora chilena Maite Alberdi. Sigue de cerca la historia de amor entre Augusto Góngora y Paulina Urrutia, él periodista y académico, muy comprometido con la memoria vinculada a la dictadura chilena, y ella actriz y ex ministra de cultura de Bachelet. La película recorre archivo audiovisual de sus veinte años de relación, hasta un presente en el que él padece alzheimer y ella lo acompaña, estimulando sus recuerdos. Emociona su amor y compañerismo y cómo resalta las dimensiones de la memoria personal en los gestos, en los cuerpos, en lo que se siente más allá de lo que se puede nombrar.

A la vez, a través del archivo, se entrelaza el trabajo de memoria colectiva llevado adelante por el periodista. En la presentación del libro Chile: la memoria prohibida, que aparece en la peli, Góngora dice que: “reconstituir la memoria siempre es un acto con sentido de futuro (...) Yo creo que los chilenos también necesitamos reconstruir nuestra memoria emocional, precisamente, porque estos años han sido tan duros, tan traumáticos, tan llenos de dolor, que también necesitamos recuperar nuestras emociones, asumir los dolores, elaborar nuestros duelos”.

Para después de ver el documental les dejo esta nota con el detrás de escena, que me hizo quererlo aún más. La peli está disponible en netflix (y también hay varias más de la directora y son todas buenísimas).

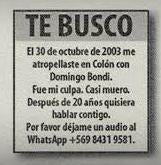

Hablando, aunque en otro sentido, de la pérdida de la memoria y los caminos para recuperarla, no puedo dejar de mencionar un especial del podcast Las raras, de la periodista chilena Catalina May. Después de recorrer decenas de “historias de libertad”, Catalina decidió hacer un especial de ocho episodios contando su propia historia. Cuando tenía 23 años, la periodista fue atropellada y estuvo a punto de morir. Del accidente no recuerda absolutamente nada, así que veinte años después decide emprender la búsqueda para entender un poco más lo que le pasó. El especial se llama “Te busco”, y se trata del recorrido que hace para reconstruir lo que su memoria no guarda. Para eso, acude a todo tipo de recursos, desde conversar con sus amigos que estuvieron presentes o recurrir a archivo médico y de la policía, hasta publicar en los diarios un anuncio buscando al hombre que la atropelló para que pueda contarle su visión. Les dejo link al primer capítulo.

Los años

Annie Ernaux escribe en Los años (2008) la historia de su vida, en una especie de radiografía sociológica narrativa. Toma la primera persona del plural para hablar de cómo su generación transitó la segunda mitad del siglo XX.

Aparte de los relatos, la forma de andar, de sentarse, de hablar y de reírse, de llamar a alguien por la calle, los gestos para comer, coger un objeto, transmitían la memoria pasada de cuerpo en cuerpo desde las profundidades del campo francés y europeo. Una herencia invisible en las fotos que, más allá de las disimilitudes individuales, de la disparidad entre la bondad de unos y la maldad de otros, unía a los miembros de la familia, a los vecinos del barrio y a todos aquellos de quienes se decía que eran gentes como nosotros.

Así atraviesa, más o menos de cerca momentos clave de la historia como la segunda posguerra, el Mayo Francés, el golpe de Pinochet o el fin de la Guerra Fría. Pero también las respuestas individuales y colectivas a ellos, las formas en que se discuten, se tramitan, se posicionan o se omite posición, y cómo algunos temas van quedando olvidados o, con mayor perspectiva, pasan a ocupar otro lugar.

Más tarde, cuando nos enteráramos de lo que había sucedido el 17 de octubre de 1961, seríamos incapaces de decir lo que sabíamos en la época de los hechos, al no recordar nada más que el buen tiempo que hacía y el inicio del nuevo curso universitario. Y sentimos el malestar de no haberlo sabido (aunque el Estado y la prensa hubieran hecho todo lo posible para que así fuera) como si la ignorancia y el silencio no tuvieran perdón.

Me interesa especialmente cómo recupera la memoria colectiva presente en su memoria individual y así refleja, en sus palabras, la dimensión vivida de la historia. Pero no esa gran Historia, con mayúscula, que se enuncia como verdad y se vuelve solemne y lejana, sino el transitar de la vida tridimensional, en tiempo presente, el devenir que nos va formando.

Clara Obligado nació en Argentina pero se exilió en España después del golpe en 1976, donde vive y escribe desde entonces. En el ensayo autobiográfico Una casa lejos de casa (2020), recorre los temas que atravesaron su vida: el exilio, la lengua, la construcción de un hogar, la memoria y la palabra como refugio.

Primer mandamiento: no mitificar. El olvido también nos esculpe. Si la infancia es un paraíso perdido, nada de lo que vendrá después logrará superarla, la melancolía del todo tiempo pasado fue mejor obstruye la esperanza de que lo mejor esté por llegar. No negar ni la crítica, ni el dolor. (...) Entre los pormenores indecisos del pasado, voy narrándome. Al escribir reviso y reformulo. Fundo y confundo. La memoria es un arma de doble filo.

Mientras recuerda y dialoga con otros textos, se pregunta por el ser extranjera en su propia lengua, por el sentido de la pertenencia, la construcción y la búsqueda de la identidad. Como Annie Ernaux, reflexiona, con distancia, sobre su experiencia de vida, que fue la de tantos de su generación. También se pregunta por los olvidos, los silencios, lo que queda por fuera cuando se establece un relato.

Todos daban por hecho que iba a regresar, que el destino del exiliado es siempre el retorno. Si te dejaban de ver por un tiempo, suponían que habías vuelto a tu país. ‘¿Cómo, todavía estás por aquí?’. Además del sentimiento de ser prescindible se sucedían las presiones desde la otra orilla y la sensación de culpa flotaba más o menos en todos los discursos. Culpa por no haber muerto, por haberme ido, por tomarme un tiempo para pensar, por no querer volver. Culpa por utilizar palabras españolas, o por no haber superado los argentinismos, culpa por el intento de ser feliz. Culpa y dolor, por fin, por la certeza de que nada vuelve, de que el regreso no existe.

Volviendo a la conversación sobre las emociones y las cifras, pienso que encima, si de cifras se tratara, la cantidad de vidas afectadas, paralizadas, heridas y destruidas por la dictadura es aún mayor. Este libro trabaja sobre la experiencia de lo ajeno, y creo que hay algo muy especial en la forma como narra, que hace que su experiencia singular nos acerque a sentir el dolor del desarraigo, a reconocer algo de esa emoción. Me cuesta decir mucho más, quiero que lo lean.

¿Quién recuerda?

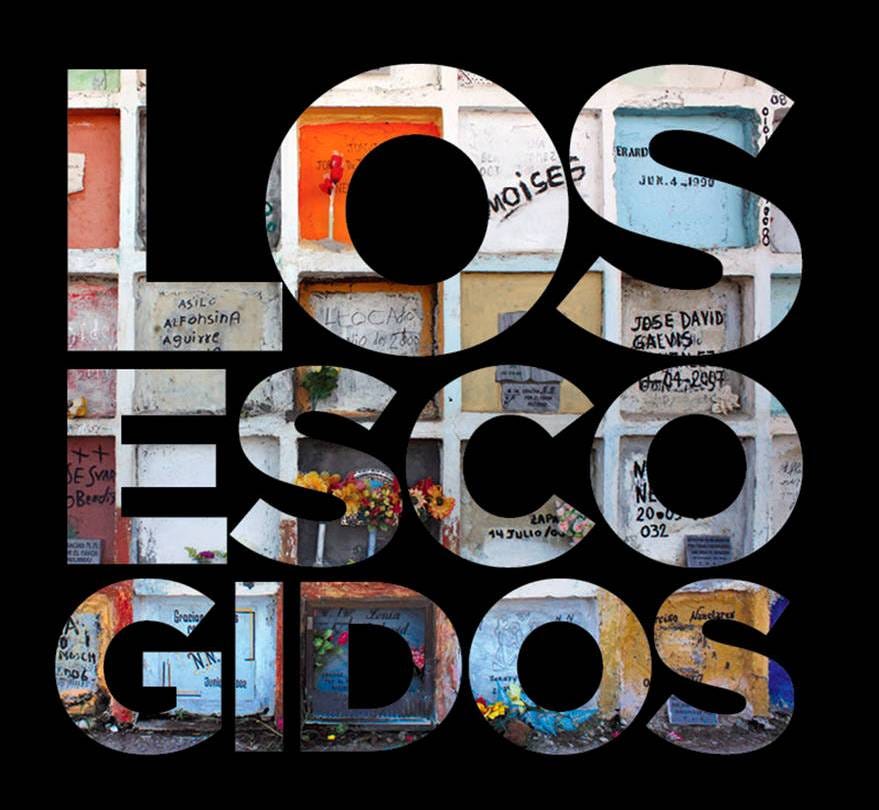

Para esta refe nos trasladamos a Colombia y al formato crónica para pensar en que la memoria colectiva puede construirse de formas inimaginadas. Los escogidos (2012) es un libro de crónicas narrativas de no ficción, de la periodista colombiana Patricia Nieto. Cuentan la historia de Puerto Berrío, un pueblo al Este de Medellín, atravesado por el río Magdalena, por el que hace décadas bajan cuerpos NN. Los cuerpos se quedan enganchados en las ramas y redes de pescadores, y son recogidos por el sepulturero del pueblo, que se ocupa de enterrarlos. Los habitantes de Puerto Berrío escogen a estos NN, les dan un nombre, cuidan sus tumbas y se encomiendan a ellos.

Hay una reconstrucción increíble de los personajes que da cuenta de la sensibilidad enorme de la autora en el trabajo de campo. Además, a pesar de lo terrible de la historia, genera una suerte de esperanza hacia el futuro: parece prometer que, aunque sea en otra parte, con otro nombre y algo de imaginación, alguien va a rezar por vos.

Memorias futuras

La guardería (2015) es un documental dirigido por Virginia Croatto que recupera la experiencia de una guardería comunitaria en Cuba, en la que hijos e hijas de militantes montoneros, que regresaron a la Argentina durante la contraofensiva, eran criados por compañeros y compañeras. La directora fue una de esas niñas y, ya adulta, reconstruye la experiencia de esa infancia, recordando su cotidianidad. Regresa a quienes estuvieron involucradxs para reconstruir su historia, tanto los hijos e hijas como la generación de sus padres y madres, con casos de quienes se quedaron cuidando y otros de quienes volvieron a luchar. Se trata de un ejercicio de memoria compuesta por tantas voces que confluyen en una sola historia, con sus complejidades y contradicciones pero sin juicios o moralinas.

Lo vi hace varios años, pero lo sigo recordando seguido, sobre todo cuando me angustio con nuestro presente, por cómo trae la esperanza por el futuro en un contexto tan oscuro. ¿Cómo es posible que, en medio de la dictadura, mientras desaparecían a compañeros, muchxs militantes seguían teniendo hijxs? ¿Y por qué, teniéndolos, volvían a luchar en vez de quedarse en el exilio? ¿Cómo podían creer que era posible vencer al imperio, a la dictadura, al poder concentrado y construir un mundo mejor? Las respuestas que traen me cachetean cuando siento que nada puede mejorar, en un ejercicio de memoria activa, que puede ser puntapié para salir del lugar de perrito chiquito y movilizarnos.

La pueden ver acá, compartida por su directora.

Esperé hasta último momento a mandarles el news porque quería poder incluir esta obra a la que fui ayer: La memoria futura. Las voces de las Abuelas. Dirigida por Luciana Mastromauro y situada en el Parque de la Memoria, propone cuatro recorridos por el parque y por las historias de vida de abuelas de Plaza de Mayo.

Al comenzar, se divide al grupo de espectadores en cuatro grupos y cada uno acompaña a dos actrices-abuelas entre los árboles, parquizados y esculturas, con el Río de la Plata y toda su carga como telón de fondo.

Con mi amigo Santi seguimos la historia de Buscarita Imperí Roa y después la de Sonia Torres. Basando el relato en las entrevistas grabadas que forman parte del Archivo Biográfico Familiar, las actrices encarnan a estas mujeres y sus historias de vida, desde su infancia y juventud, su ser madres y luego abuelas en sus familias, cómo fueron atravesadas por la desaparición de sus hijxs y la búsqueda de sus nietxs, hasta convertirse en madres y abuelas del pueblo.

La performance es tremenda porque logra traer su experiencia cotidiana, los momentos de sus vidas que las fueron constituyendo, transmitiéndola de forma íntima: las escuchamos a ellas, las miramos a los ojos, sentimos sus alegrías, sus preocupaciones y su dolor. El espacio en el que transcurre nos envuelve y por momentos hacemos silencio con ellas y se nos hace un nudo en la garganta: algo del horror que envuelve las historias supera las palabras. Pero al compartir esa experiencia y conectar con la luminosidad y la potencia de esas mujeres, la memoria dispara hacia el futuro, sus historias son de todxs, y nos comprometemos a recordar, cuidar y defender su lucha.

Va a estar viernes y sábados hasta el 13 de abril, en el Parque de la Memoria. La entrada es gratuita pero hay que reservar acá (se habilitan una semana antes). También se puede visitar más de una vez porque hay cuatro recorridos distintos, yo seguramente lo haga.

Espero que estas recomendaciones sumen algo a seguir pensando, debatiendo y movilizando estrategias para futuros mejores, y nos vemos el domingo en la Plaza!

¡Gracias por leer!

Lupi